1961年、京都大学医学部解剖学第三講座 の西村秀雄教授は、人工妊娠中絶によって得られたサンプルを協力産婦人科医により収集するプロジェクトを開始しました。当時、妊娠初期につわり等の薬としてサリドマイドを服用した方から、短肢症等の先天異常児がうまれる危険性があることが顕在化し、社会問題となっていました。1975年「ヒトの胎児医学と先天異常の予防」に関する研究を目的として先天異常標本解析センターが設置されました。1961年以来収集されてきたヒト胚子および胎児の標本とその記録が保存され、これまでに集められた標本数は44,000例に上っています(京都コレクション)。器官形成期に当たる受精後8週までの損傷のない胚子約1,000例は、全身の連続組織標本として保存されており、そのうち特に上質のもの474例はヒト胚子の国際登録に含まれ、その例数は米国カーネギー発生研究所の617例に次ぐものとなっています。このように京都コレクションは質・量ともに世界最大規模のものであり、国内外の関連分野の研究者の利用に供されています。

また先天異常標本解析センターでは、現在、先天異常の初期病理発生過程の研究、遺伝疫学的方法による各種先天異常の病因解明、さらに実験的研究による先天異常の発生メカニズムや予防に関する研究を推進しており、ヒト発生学および先天異常研究の世界的な中心の一つとなっています。

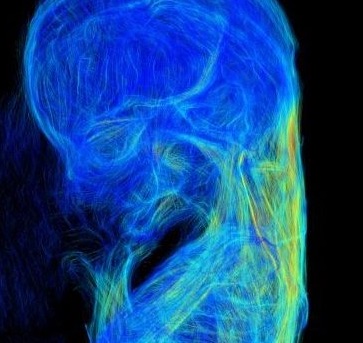

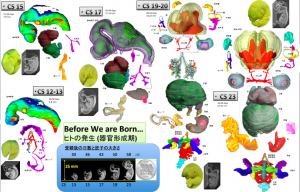

京都コレクションは、二度と得ることができない大変貴重な標本群といえます。ですから、将来の不測の事態などに備えると共に、ヒトの発生学、遺伝学に寄与するために恒久的な保存が必要です。そこで京都コレクションを使用した器官形成期から出生までの各発生段階の胎児のMR画像のデータベース化、さらにMR断層画像、連続切片像から、各発生段階の胎児の形成および主要臓器の三次元立体画像を作成・データベース化する「ヒト胚の三次元データベース構築」事業が科学技術振興機構バイオインフォマティクス推進事業(2005-11)に採択され実施されました。(代表;塩田浩平教授、 筑波大学大学院 数理物質科学研究科(巨瀬研究室)などとの共同)

京都コレクションは他に、次のような特長があります。

1)当コレクションは、殆どが人工妊娠中絶由来で特別な選択をかけていないので、妊娠初期の子宮内の胚子集団を反映している

2)大多数は受精後3~8週の「器官形成期」の標本で、重要な発生段階に相当する。

3)外形異常胚が多く含まれている(Matsunaga & Shiota, Teratology, 1977)。

4) 各症例のマクロ写真、書誌データ(妊娠歴、標本観察データなど)を有する。

5) 外表正常および異常の約500例のヒト胚連続組織切片を有している。