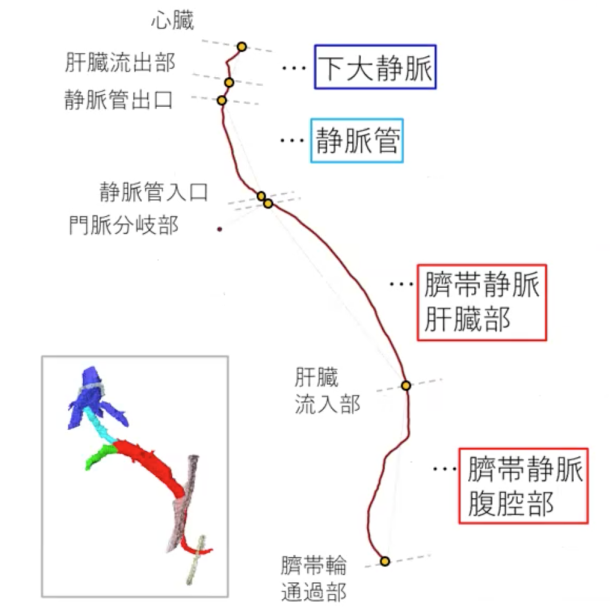

30. Three-dimensional structure of the human midgut with mesentery and factors determining midgut loop formation

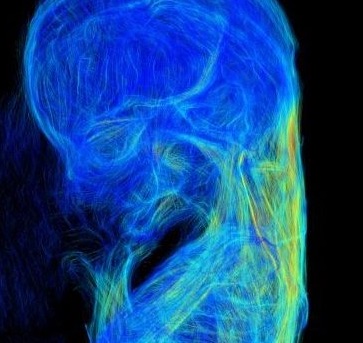

【第一章:背景】胚子期・胎児期の中腸は、臍帯内で腸管ループを増加させた後、腹腔内 へ還納する。一連の研究は、経時的な腸管の形態学的変化の詳細な描出、および腸管ルー プの形成に影響を与える要因の検討を目的とした。

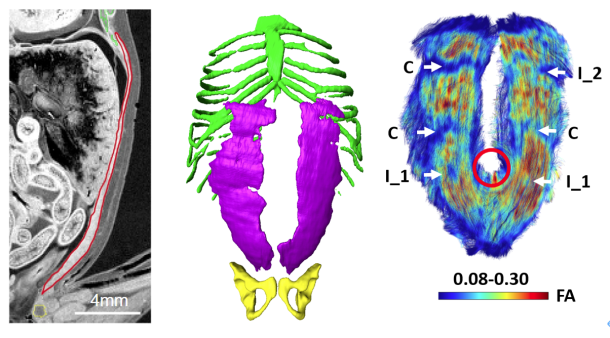

29. Three-dimensional analysis of the human embryonic and early fetal lens

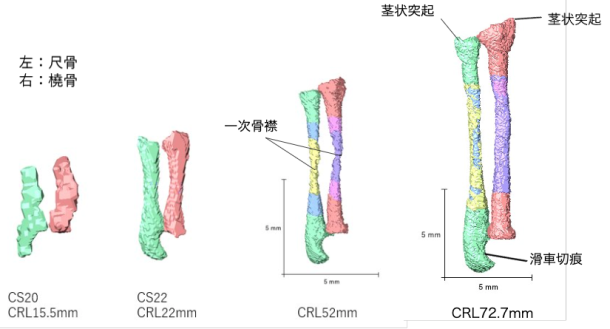

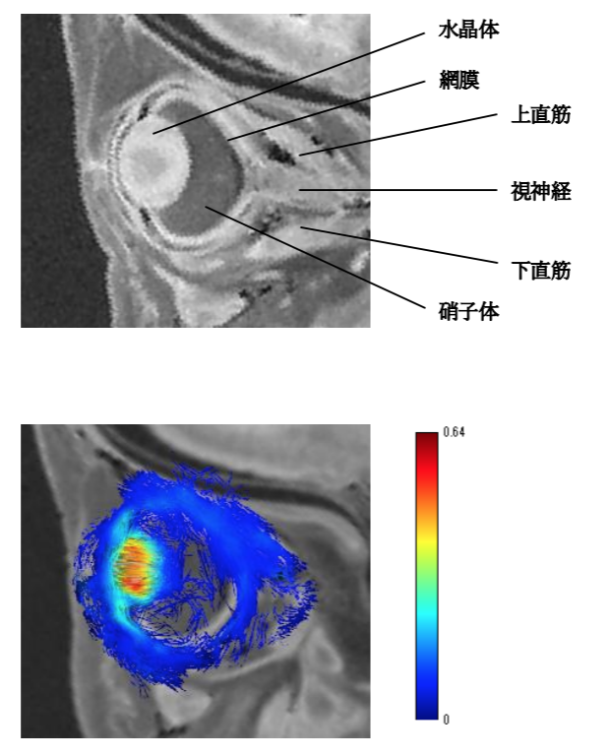

【背景】水晶体の発生はCarnegie stage(CS)13で眼胞が表皮外胚葉と接した後、表皮外胚葉が厚みを増して水晶体プラコードを形成することで開始する。CS15までに水晶体プラコードは表皮外胚葉と分離し、基底膜で囲まれた水晶体胞が形成される。水晶体胞の前壁は水晶体上皮になり、後壁の細胞はCS16以降に分化して前後方向に一次水晶体線維細胞を形成し、その後新しい線維細胞である二次水晶体線維細胞が一次水晶体線維の外側に追加され始める。この二次水晶体線維細胞は胎児期以降、出生後の成人期にも追加され続けるが詳しい伸長方向や、胎児期以降の水晶体の形態変化については明らかになっていない。今回、水晶体線維細胞の配向性を解明するために、拡散テンソル画像(DTI)を用いて解析を行った。DTIは水分子の拡散異方性の可視化が可能であり、T1強調画像では確認することのできない線維細胞の配向性の観察が期待される。

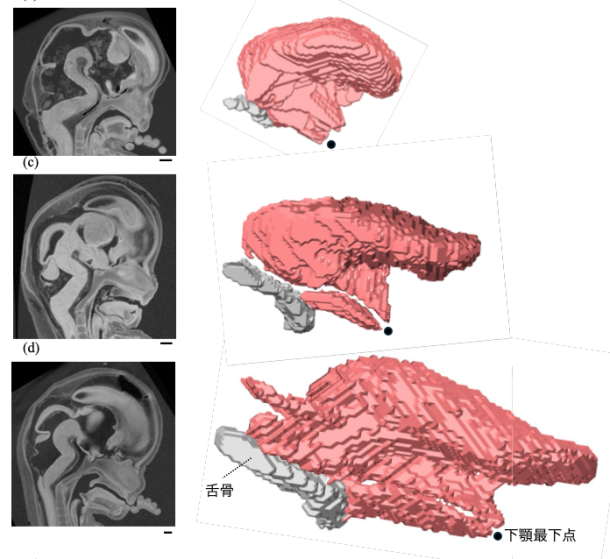

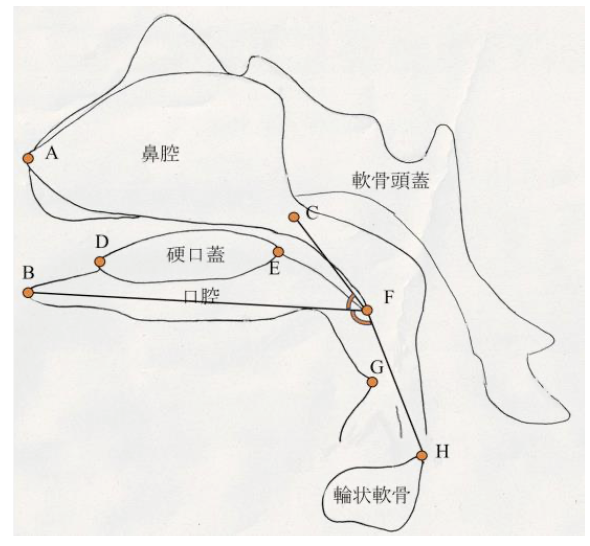

28. Development of the tongue in the human embryonic and fetal period

【背景】舌は8つの筋肉が複雑に交差した構造であり、舌筋の形成過程を把握するには三次元的な解析が必要である。また舌形成の観点から頭蓋顎顔面の形成過程を定量的に検討した例はない。

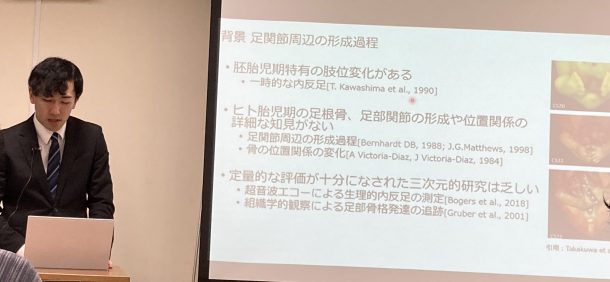

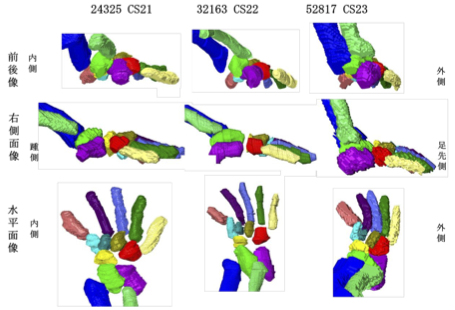

27. Three-dimensional analysis of human fetal tarsal development

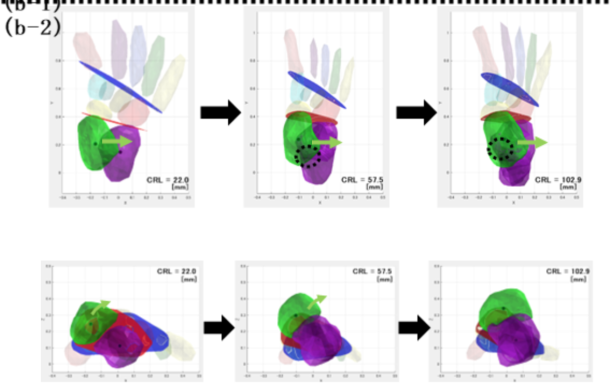

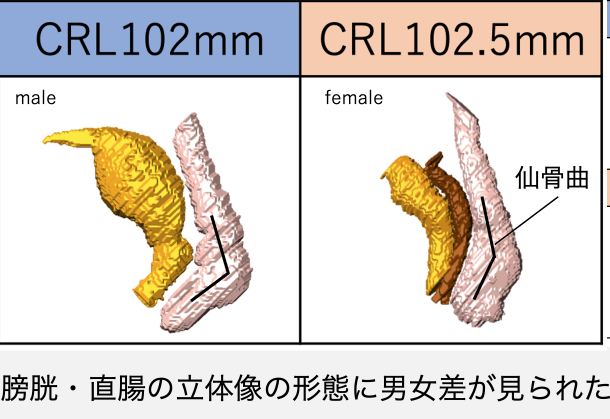

[序論]足根骨は 7 つの骨からなり、中足骨と共に足のアーチ形状を形成している。ヒト胎 児の足部は、受精後 8 週目までに主要な骨格が軟骨として、成人と同様の位置に揃うとさ れる。胎児の足根骨に関する研究は少なく、特に 3 次元的な解析や、足アーチの発達につ いて調べた研究は限られている。本研究では、ヒト胎児固定標本の MR 画像から 3 次元 立体像を構築し、3 つの関節面の定量的評価、足アーチの定量的評価、足根骨の成長をシ ミュレーションした動画の作成と定性的な観察を行った。

[方法]本研究では、ヒト胚子および胎児の固定標本 31 例を分析対象とした。MR 画像から 右足の足根骨・中足骨・脛骨・腓骨を立体化し、ランドマークを設定して 3 次元座標系を 構築した。この座標系を基に以下の解析を行った。1関節面角度の定量化。Chopart 関節 (横足根関節)、Lisfranc 関節(足根中足関節)、および Talocalcaneal 関節(距骨下関節) の関節面を定義し、主成分分析を用いて関節面の長径方向(第一主成分)および法線方向 (第三主成分)を算出した。これらのベクトルの角度を座標軸に基づき計測した。2足ア ーチ指標の定量化。内側縦アーチの評価を行うため、第一中足骨接地点・踵骨接地点を通 り、足底面と垂直な断面における Chopart 関節高、Lisfranc 関節高、足アーチの長さ、足 下部の面積を算出した。また、足下部に複数の測定点を設定し、その地面からの高さを足 アーチの指標として算出した。3足根骨の成長のシミュレーション。立体像の表面から複 数の点をサンプリングし、CRL を説明変数、各サンプリング点の座標を目的変数として 3 次回帰を行った。これにより、成長段階(CRL の増加)に応じた足根骨・中足骨の形状 の変化を予測した。

[結果]1関節面角度の定量化。Chopart関節面は、lateral viewではつま先側に倒れるよう に変化し、superior view では反時計回りに、posterior view では内側が持ち上がり時計回り に変化した。一方、Lisfranc 関節面も同様の傾向を示したが、その変化量は Chopart 関節 面よりも小さかった。Talocalcaneal 関節面は lateral view において、足底に対し傾いた状態 から、足底と水平になるまで変化した。また、lateral view における Talocalcaneal 関節面と Chopart 関節面の角度変化には強い相関が認められた。2足アーチ指標の定量化。Lisfranc 関節高と CRL との相関は弱かったが、Chopart 関節高、足下部の面積、足アーチの長さは CRL とやや強い相関を示した。3足根骨の成長のシミュレーション。CRL が大きくなる につれ、足根骨間の隙間が縮小し、骨同士が密集する傾向が確認された。また、距骨と踵 骨の位置関係や舟状骨の方向、中足骨群の長さに変化が見られた。

[結論]本研究では胎児の足根骨を 3 次元的に解析し、関節面角度の変化、足アーチ指標の 計測、成長シミュレーションを実施することで、不足している胎児における足根骨の成長 についてのデータを提供した。将来的には、胎児期における足部の発達メカニズムの解明 や、発達異常の早期診断への貢献が期待される。