30. Three-dimensional structure of the human midgut with mesentery and factors determining midgut loop formation

ヒト中腸と腸間膜の経時的構造変化および中腸ループ形成を決定する要因の検討 石田 七彩

【第一章:背景】胚子期・胎児期の中腸は、臍帯内で腸管ループを増加させた後、腹腔内 へ還納する。一連の研究は、経時的な腸管の形態学的変化の詳細な描出、および腸管ルー プの形成に影響を与える要因の検討を目的とした。

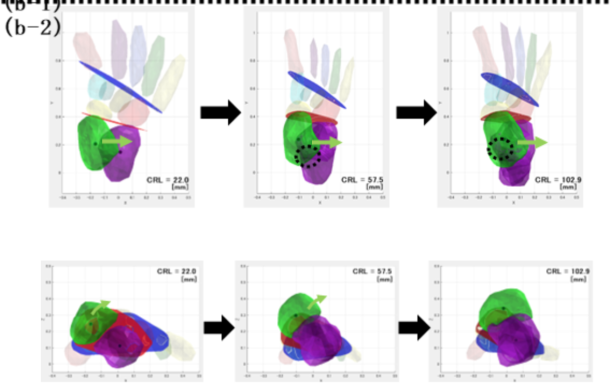

【第二章】中腸ヘルニア期における中腸と腸間膜の経時的構造変化の記述を目的とした。 京都大学先天異常研究センターが保有するヒト胚子 47 例[カーネギーステージ (CS) 16-23]、胎児2例[頭殿長 (CRL):32.0, 36.5 mm]の MR 画像から、中腸と腸間膜を三 次元的に再構築し、形態学的変化を観察・解析した。腸間膜の一貫した位置に生じる3つ の狭窄部 (Nps)により、CS21 以降から、全ての標本で中腸は 4 つのセグメントに分割さ れた。臍帯内の3つのセグメントは複雑な高次ループを分化させた。この3つのセグメン トは急速に伸長し、一定の閾値まで長さが達すると、高次ループの数が段階的に増加した。 これらの知見は、二次ループの位置は遺伝的に決定される部分もあるが、高次ループは生 物力学的に発達するという仮説を支持するものである。

【第三章】成長に伴う腸管の直径の変化を明らかにすることを目的とした。京都大学先天 異常研究センターが保有するヒト胚子・胎児 14 例[CRL:25.6-69.0 mm]の MR 画像から、 中腸と腸間膜の三次元的再構築、Nps によるセグメント分割、ループごとに腸管の直径の 計測を行った。中腸領域の腸管の直径は、十二指腸の前腸由来の上行部を除くと、吻側か ら肛門側にかけて緩やかに漸減していった。臍帯内から腹腔内への還納や高次腸管ループ の形成の影響は受けなかった。腸管の直径は、腸管ループの動的な配置の変化とは独立し た、腸管の発達と分化の指標として有用であることが示唆される。

【第四章】臍帯内と腹腔内において、腸管の長さと直径が腸管ループの形成に与える影響 を検討した。京都大学先天異常研究センターと島根大学が保有するヒト胚子・胎児 50 例 の MR 画像と Blechschmidt Collection のヒト胎児連続組織切片6例から、中腸と腸間膜 の三次元的再構築、Nps によるセグメント分割、セグメントごとに腸管の長さと直径の計測を行った。線形重回帰分析を行い、腸管の長さと直径が腸管ループの数に及ぼす影響の、臍帯内と腹腔内での違いを検討した。臍帯内では腸管の長さの増加に伴ってループ数が直 線的に増加したが、直径は有意な影響を及ぼさなかった。腹腔内では、腸管の直径の増大 が腸管の伸長と拮抗することで、腸管ループの増加が抑制された。これらの結果は、ヒト の腸管ループの形成を抑制する因子について新しい知見を提供するものである。

【第五章:結論】この研究を通して論じられている腸管ループ形成の過程は以下の通りで ある。(1) 中腸の 4 つの二次ループは、部分的には遺伝的要因によって生じる。(2) 三次 腸管ループの構成は、生体力学的要因の組み合わせによって決定される。(3)腸管の伸長 はループ形成を促進する因子として、腸管径の増大はループ形成を抑制する因子として影 響する。

29. Three-dimensional analysis of the human embryonic and early fetal lens

胚子期・胎児期初期におけるヒト水晶体の三次元解析 八田 桃佳

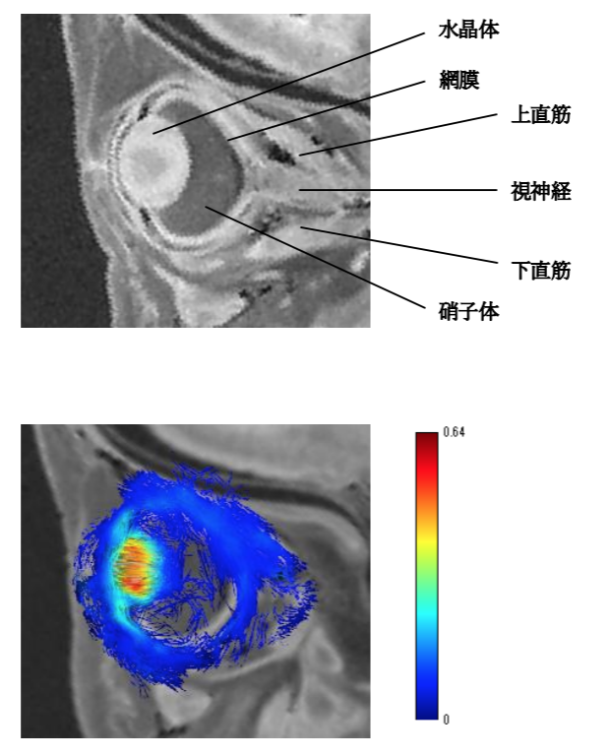

【背景】水晶体の発生はCarnegie stage(CS)13で眼胞が表皮外胚葉と接した後、表皮外胚葉が厚みを増して水晶体プラコードを形成することで開始する。CS15までに水晶体プラコードは表皮外胚葉と分離し、基底膜で囲まれた水晶体胞が形成される。水晶体胞の前壁は水晶体上皮になり、後壁の細胞はCS16以降に分化して前後方向に一次水晶体線維細胞を形成し、その後新しい線維細胞である二次水晶体線維細胞が一次水晶体線維の外側に追加され始める。この二次水晶体線維細胞は胎児期以降、出生後の成人期にも追加され続けるが詳しい伸長方向や、胎児期以降の水晶体の形態変化については明らかになっていない。今回、水晶体線維細胞の配向性を解明するために、拡散テンソル画像(DTI)を用いて解析を行った。DTIは水分子の拡散異方性の可視化が可能であり、T1強調画像では確認することのできない線維細胞の配向性の観察が期待される。

【対象と方法】本研究では京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センターが保有する京都コレクションのうちヒト胚子標本(CS19からCS23の10例)、島根大学医学部解剖学講座保有するヒト胎児標本(頭殿長(CRL)33.5〜126 mmの25例)を対象とした。高解像度MRI 撮像を行って取得したMRIデータ,DTIデータを用いて、眼球と水晶体を再構築し①形態学的観察、②DTIデータから水晶体線維細胞の配向性を観察した。

【結果】①水晶体の形態:長さ(前後・左右・頭尾方向)、体積についてすべて成長に伴い増加していた。胚子期後期は球形であったが、胎児期以降は頭尾方向・左右方向に前後方向よりも長さが長くなっていた。②水晶体線維細胞の配向性:T1強調画像では観察できなかった水晶体線維細胞を可視化することができた。CS21〜22に水晶体の中心部分のFractional anisotropy(FA)値が最も高値になり、胎児期に入ると水晶体の中心部に比べて辺縁部のFA値が高くなった。また、水晶体の体表側、中間部、深部側における線維細胞の走行はそれぞれの部位によって異なるものであった。中間部では眼球と水晶体の重心を結ぶ視軸ベクトルに対して平行な走行が多く観察された。体表側と深部側では体表側の方がクトルに対して角度が大きい走行が観察された。

【結論】本研究ではDTIによって水晶体線維細胞を可視化することができた。二次水晶体線維細胞の追加は出生後まで続くことから、より大きな胎児や成人期の水晶体をDTIを用いて撮像することで経時的な変化を観察することが期待される。

28. Development of the tongue in the human embryonic and fetal period

胚子期・胎児期初期におけるヒト舌の発生 須藤 紗帆

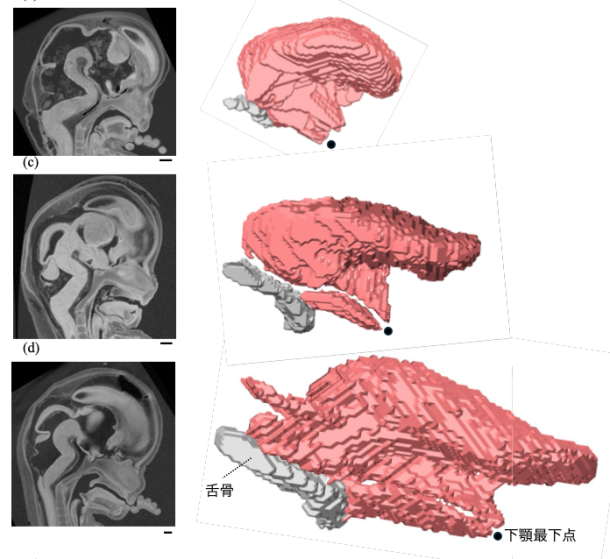

【背景】舌は8つの筋肉が複雑に交差した構造であり、舌筋の形成過程を把握するには三次元的な解析が必要である。また舌形成の観点から頭蓋顎顔面の形成過程を定量的に検討した例はない。

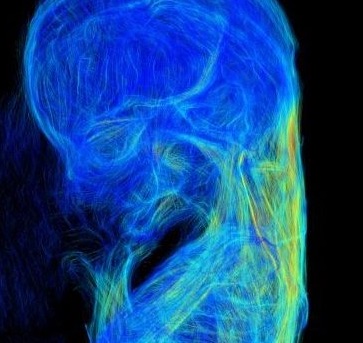

【対象・方法】対象は、京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センターが所有するヒト胚子・胎児期初期標本48例、島根大学医学部解剖学講座が所有するヒト胎児期初期標本37例である。これらの組織切片およびMRIデータをもとに、1)舌および口腔底の立体化、2)舌筋の組織学的検討、3)Diffusion Tensor Imaging(DTI) Tractographyによる舌筋の解析、4)舌および頭蓋顎顔面の定量的解析を行った。 【結果】1)舌および口腔底の立体化:Carnegie Stage(CS)18からCS23にかけて舌上面は上方に湾曲し、CS23以降平坦な形態になった。CS21からは舌骨も明確に認められた。舌体積は頭殿長(Crown-rump length;CRL)の3乗と強い相関を示した(R²=0.97)。2)舌筋の組織学的検討:CS18では筋芽細胞を認め、CS19になると筋芽細胞が凝集した筋管を認めた。CS23でも筋管を認めたが、横紋は見られなかった。3)DTI Tractographyによる舌筋の解析:CS18では舌内部のtractsに規則性はなかったが、CS19では上縦舌筋、横舌筋、オトガイ舌筋、顎舌骨筋、背側方向に走行する下縦舌筋や舌骨舌筋と考えられる複合筋のtractsを認めた。CS23では垂直舌筋が出現し、胎児期に入ると茎突舌筋や舌骨舌筋、オトガイ舌骨筋を明瞭に認めた。オトガイ舌筋、垂直舌筋・横舌筋のtractsの総本数および体積割合は、CS23までCRLに伴い増加し(オトガイ舌筋:R²=0.84, 0.82、垂直舌筋・横舌筋:R²=0.66, 0.82)、その後高止まりした。4)舌および頭蓋顎顔面の定量的解析:頭蓋顎顔面に対する舌複合体の面積割合は、胚子期では減少傾向だったが胎児期に入ると徐々に増加した。主成分分析より、第一主成分の寄与率は66.4 %で、頭蓋顎顔面の背側への回転移動を示した。第二主成分の寄与率は12.6 %であり、舌複合体と下顎の形態変化を示した。

【結論】組織切片とDTI Tractographyを併用し舌筋線維の形成過程を明らかにした。また舌と頭蓋顎顔面の複雑な形態変化から主成分分析により、2つの主成分を抽出できた。

27. Three-dimensional analysis of human fetal tarsal development

胎児期におけるヒト足根骨の三次元解析 田村祥太郎

[方法]本研究では、ヒト胚子および胎児の固定標本 31 例を分析対象とした。MR 画像から 右足の足根骨・中足骨・脛骨・腓骨を立体化し、ランドマークを設定して 3 次元座標系を 構築した。この座標系を基に以下の解析を行った。1関節面角度の定量化。Chopart 関節 (横足根関節)、Lisfranc 関節(足根中足関節)、および Talocalcaneal 関節(距骨下関節) の関節面を定義し、主成分分析を用いて関節面の長径方向(第一主成分)および法線方向 (第三主成分)を算出した。これらのベクトルの角度を座標軸に基づき計測した。2足ア ーチ指標の定量化。内側縦アーチの評価を行うため、第一中足骨接地点・踵骨接地点を通 り、足底面と垂直な断面における Chopart 関節高、Lisfranc 関節高、足アーチの長さ、足 下部の面積を算出した。また、足下部に複数の測定点を設定し、その地面からの高さを足 アーチの指標として算出した。3足根骨の成長のシミュレーション。立体像の表面から複 数の点をサンプリングし、CRL を説明変数、各サンプリング点の座標を目的変数として 3 次回帰を行った。これにより、成長段階(CRL の増加)に応じた足根骨・中足骨の形状 の変化を予測した。

[結果]1関節面角度の定量化。Chopart関節面は、lateral viewではつま先側に倒れるよう に変化し、superior view では反時計回りに、posterior view では内側が持ち上がり時計回り に変化した。一方、Lisfranc 関節面も同様の傾向を示したが、その変化量は Chopart 関節 面よりも小さかった。Talocalcaneal 関節面は lateral view において、足底に対し傾いた状態 から、足底と水平になるまで変化した。また、lateral view における Talocalcaneal 関節面と Chopart 関節面の角度変化には強い相関が認められた。2足アーチ指標の定量化。Lisfranc 関節高と CRL との相関は弱かったが、Chopart 関節高、足下部の面積、足アーチの長さは CRL とやや強い相関を示した。3足根骨の成長のシミュレーション。CRL が大きくなる につれ、足根骨間の隙間が縮小し、骨同士が密集する傾向が確認された。また、距骨と踵 骨の位置関係や舟状骨の方向、中足骨群の長さに変化が見られた。

[結論]本研究では胎児の足根骨を 3 次元的に解析し、関節面角度の変化、足アーチ指標の 計測、成長シミュレーションを実施することで、不足している胎児における足根骨の成長 についてのデータを提供した。将来的には、胎児期における足部の発達メカニズムの解明 や、発達異常の早期診断への貢献が期待される。