*修士論文発表会は2/8(金) 14:00から杉浦ホールで行われました。

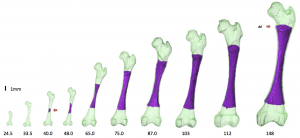

Morphogenesis of the femur at different stages of normal human development

ヒト胎児期初期における大腿骨の形態形成の解析 鈴木裕子

【背景】大腿骨の発生はCarnegie Stage(CS)13頃に始まる。CS17では大腿骨の軟骨化、CS22~23の間には軟骨内骨化が始まる。発生段階における研究は形態形成の肉眼観察、組織学的検討や簡単な計測が主であり、3次元的な形態形成の検討は十分には行われていない。

【対象と方法】京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター所有のヒト胚子、胎児期初期標本の立体情報計62例(位相CT;8例、MRI;54例)を対象とした。対象の内訳は、胚子標本がCS18~23、胎児期初期標本が頭殿長(CRL)=37.2~185mmであった。画像情報をもとに大腿骨の立体像を作成し、1)3次元的な形態学的検討、2)位相CT・MR画像を用いた大腿骨内部の分化成長過程(軟骨内骨化過程と軟骨管の形成)の検討、3)形態計測学的検討を行った。形態計測学的検討では、プロクラステス解析、主成分分析も行った。

【結果】1) 形態学的検討:CS18でこん棒状だった大腿骨は、CS20で遠位骨端が顆間窩によって外顆と内顆に隔てられ、近位骨端は大腿骨頭と大転子の形がはっきりし始めた。CS23になると小転子が形成された。胎児期初期では、CRL40mm頃までに大腿骨頭窩が形成され、転子窩もはっきりとした。顆状突起はCRL48mm頃から丸い形状から角を持った形状へと変化していった。

2)大腿骨内部の分化成長過程の検討:大腿骨の骨幹における骨梁の形成はCRL40mmで初めて観察された。骨化が始まると骨幹の中心部は高信号を示し、骨化が進むにつれ低信号を示すようになった。肥大化した軟骨細胞は高信号、骨梁の形成が始まると低信号を示した。骨化は大腿骨の骨幹中心部から両骨端に向かって広がっていった。軟骨管はCRL62mmで近位骨端に、CRL75mmでは遠位骨端で初めて観察された。

3)形態計測学的検討; i) 定量的検討:大腿骨の長さと骨化部分の長さはともにCRLと強い正の相関を示した(R2 = 0.96, 0.95)。捻転角は胎児期初期の間変化し続けたが、頚体角と傾斜度は骨化の開始前後に角度の変化が見られたものの、その後は値が安定していた。捻転角は骨化前から骨化部分の長さが5-10mmになるまで減少し、その後値が増加して24.9°となった。頚体角は骨化開始後に減少し、130°付近に収束した。傾斜度は骨化開始後に増加し、5°付近に収束した。ii) プロクラステス解析、主成分分析では、近位骨端は骨頭のセミランドマークの位置の変化が最も大きかった。近位骨端の第一主成分は骨頭のセミランドマークの変化の影響を受けていた。

【結論】胚子期、胎児期初期の大腿骨立体像を作成し、分化・成長に伴う3次元的な形態学的変化や内部の骨化に伴う画像の変化を定量的に明らかにした。本研究で得られた知見は大腿骨の正常発生の理解を深めるとともに、骨形成不全等の異常個体の解析、診断に応用できる可能性がある。

36. Suzuki Y, Matsubayashi J, Ji X, Yamada S, Yoneyama A, Imai H, Matsuda T, Aoyama T, Takakuwa T Morphogenesis of the femur at different stages of normal human development, PLoS One, 14(8): e0221569. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0221569

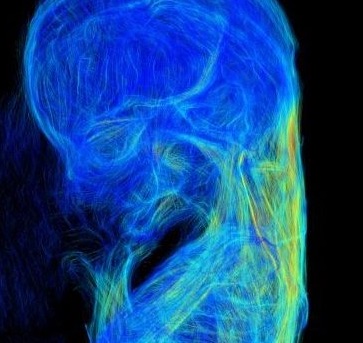

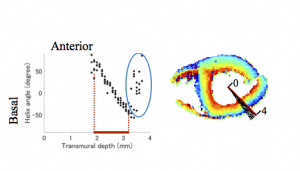

Myocardial fiber histogenesis during human early fetal period using diffusion tensor magnetic resonance imaging(DT-MRI)

高解像度MRI(DTI)を用いたヒト胎児期初期の心筋線維の形成

西谷早織

【背景】ヒトの心臓発生は、受精後3週頃に前胸部に1本の管状の原始心筒が形成され、心拍が開始する。また、ルーピングと言われる過程を経て2心房2心室が形成され、成人心臓の構造へと発生する。心臓発生を理解するためには、形態解剖に加え、発生の各ステージでの心筋の発生・発達や、心筋の走行を理解することが重要であると考える。近年、MRI等の撮像技術は飛躍的に進歩し、標本を非破壊に保ったまま高解像度の情報を取得することが可能になっている。また、拡散テンソル解析を行うことにより、拡散異方性の程度を定量的に測定し、線維方向を確認することが可能である。現在これらの技術を用い、ヒト成人の左室壁の心筋線維の構造について研究がなされている一方、胎児期初期についての研究は多くはなされていない。ヒトの心臓拍動は胎児期初期から開始しているため、この時期から左心筋は方向性を持つと考えられ、拡散異方性の原理を適応し心筋走行の解析が可能であると考えた。そこで今回は、ヒト胎児標本のT1強調画像と拡散強調画像(DWI)を撮像し、得られた画像を基に胎児期初期における形態学的観察と左室の心筋線維の構造を明らかにすることとした。

【対象と方法】京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センターが保有するヒト胎児標本計15例を対象とした。うち6例は胎児から摘出した心臓、9例は胎児中にある心臓を解析に用いた。高解像度MRI撮像を行って取得したMR画像をもとに心臓部分の立体化をして再構築を行い、形態学的特徴を観察した。また、DWデータをもとにHelix angle (HA) と呼ばれる心筋線維の方向性を評価する指標として用いられる値を計測し、心筋線維が心臓横断面となす角度が内膜側から外膜側にかけて如何に変化するかを観察した。

【結果】取得したMR画像では、左右の内腔を確認することができ、左室壁と中隔の厚みはほぼ均一であることがわかった。また、MR画像をもとに心臓部分の立体化を行うことで解剖学的特徴を再現することができた。さらに、Helix angle (HA) を計測すると、左室の内膜側から外膜側にかけてプラスの値からマイナスの値へ滑らかに変化する様子が観察でき、その傾向はCRL 23 mmの小さな標本においても観察された。このHelix angle (HA) の最大値と最小値を計測してその差を算出することで、内膜側と外膜側の心筋線維がなす角度を計測した。この角度はCRLの増加に伴って増加することが前壁と中隔において示され、胎児期において心筋線維の構造が徐々に成人心臓の構造へと変化していく様子が示唆された。

【結論】本研究では、高解像度MRIを用いることで、ヒト胎児期初期の胎児中にある心臓のMR画像を取得することをも可能にし、その画像を用いて三次元立体像を再構築することで形態学的特徴の変化を評価することができた。また、心筋線維が心臓横断面となす角度が内膜側から外膜側にかけて滑らかに変化することが、先行研究で示されているよりも若い時期の胎児において示されたことは本研究における最も新規的な部分であると言える。この滑らかな変化が出来始めるのはより若いステージであると考えられるため、今後、より発生時期の若い心臓についてのMR画像を取得することに成功すれば、ヒト心臓の発生についてより詳細に解明できると期待される。

46. Nishitani S, Torii N, Imai H, Haraguchi R, Yamada S, Takakuwa T, Development of helical myofiber tracts in the human fetal heart: Analysis of myocardial fiber formation in the left ventricle from the late human embryonic period using diffusion tensor magnetic resonance imaging. Journal of the American Heart Association, 2020, 19(9), e016422, doi:10.1161/JAHA.120.016422