竹谷さんの卒業論文が、 Congenital Anomalies 55巻(2015)に掲載されました。

本論文の内容は第104回日本病理学会総会で発表しました。

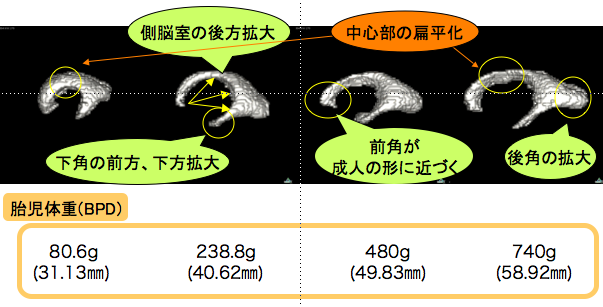

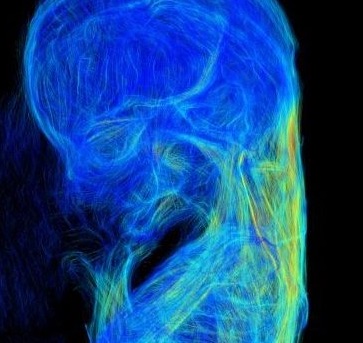

- 妊娠中期 (16-25週) ヒト胎児の側脳室の形成を解析

- 16週の;側脳室の前角、中心部、後角、下角の主要4領域が区分可能。

- 側脳室は近接する大脳の外方、内方への成長の影響を受け、主に伸長と狭小化という変化を示す。

- 6個のパラメータ (総前後長、前後角間長、後角長、中心部の厚さ、総側脳室高、下角間長) と頭蓋横径(BPD)との関連性をsimple regression analysisを用いて検討

- BPDと関連性の高い計測値は、総前後長、前後角間長、後角長、中心部の厚さ(R2=0.80-0.93)

- 総側脳室高、下角間長は中等度 (R2=0.56-0.73)

- BPDと側脳室体積とは関連性がない(R2=0.13).

- 脳室の計測は、胎内での胎児脳の健全な成長と発生を評価する標準的手法を確立するのに寄与する可能性あり

Taketani K, Yamada S, Uwabe C, Okada T, Togash K, Takakuwa T, Morphological features and length measurements of fetal lateral ventricles at 16–25 weeks of gestation by magnetic resonance imaging, Congenit Anom (Kyoto), 2015, 55, 99-102. doi: 10.1111/cga.12076

Abstract

Normal growth of the lateral ventricles (LVs) was characterized three-dimensionally using magnetic resonance imaging (MRI) data from 16 human fetuses at 16–25 weeks of gestation. The LV was differentiated into four primary regions, the anterior horn, central parts, posterior horn, and inferior horn, at 16 weeks of gestation. The LV changed shape mainly by elongation and narrowing, which corresponded to the external and internal growth of the surrounding cerebrum. Six length parameters measured in the LV correlated with biparietal diameter by simple regression analysis (R2 range, 0.56–0.93), which may be valuable for establishing a standardized prenatal protocol to assess fetal well-being and development across intrauterine periods. No correlation was found between biparietal diameter and LV volume (R2 = 0.13).

「Episcopic fluorescence image captureを用いたラット膝関節腔発生の三次元的解析」高石 亮太、青山 朋樹、張 項凱、樋口 真也、山田 重人、高桑 徹也

「Episcopic fluorescence image captureを用いたラット膝関節腔発生の三次元的解析」高石 亮太、青山 朋樹、張 項凱、樋口 真也、山田 重人、高桑 徹也