ヒト胚子における大脳層構造の初期発生 寺島芽衣

The early development of the cortical layers in human embryonic brain.

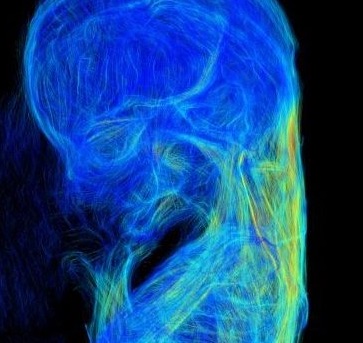

【背景】大脳新皮質の正常発生に関わると言われているサブプレート(SP)は皮質板(CP)とともにカーネギーステージ(CS)21に形成が開始する。SPの欠如は統合失調症等の発達異常に関わるとも報告されているが、成人では消失しているとされる。この過程について形成初期の組織観察や胎児期におけるMRI画像を用いた三次元的解析は行われているが、初期発生における詳細な三次元的検討は行われていない。本研究ではヒト胚子期終期および胎児期初期における大脳層構造の成長変化を立体化・可視化することを目的とした。

【対象と方法】京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター所有のヒト胚子6個体(CS21~23)およびドイツ、ゲッティンゲン大学所有のヒト胎児2個体(頭殿長39mm, 64mm)の計8個体の連続組織切片をデジタル化し、層構造を中心とした大脳の立体像を作成した。この組織像・立体像をもとに大脳層構造、特にSP-IZについて1)組織観察、2)三次元的形態観察、3)立体像を用いた定量解析を行った。定量解析では厚さ、表面積、体積を用いた。今回用いたHE染色の組織像ではSPと中間層(IZ)の判別が不可能であったため、サブプレート-中間層(SP-IZ)を1つの層として解析を行った。

【結果】1)組織観察:層構造はCS21から観察され、CS22で明白に見られるようになった。胚子期において細胞密度を求めたところCPのみCS21から22にかけて密度が高くなったが、他の層は安定が見られた。また各個体において隣り合う層の細胞密度について有意差が見られた。 2)三次元的形態観察:SP-IZはCS21において側頭部の一部に存在し、CS22以降この範囲を中心とした拡大が見られた。大脳の拡大同様、CS23でSP-IZの急速な拡大が見られ、胎児期に入ると大脳全体に観察された。室間孔、下垂体を通る冠状面においてはCS22から断面上に層構造が確認できるようになり、胎児期にかけてSP-IZの厚みが増す様子が確認された。 3)立体像を用いた定量解析:(a)厚さ:SP-IZの厚さを立体的に表示し側頭部に厚い領域が集中する様子を可視化した。また各個体におけるCP, SP-IZの厚さの中央値、最大値は頭殿長に従って増加が見られた。CPよりSP-IZの方が成長速度は速く、CP, SP-IZどちらも中央値より最大値の変化の方が大きく見られた。 (b)表面積:大脳実質及びCP, SP-IZの表面積は頭殿長の2乗に比例して増加し、発生が進むにつれCP,SP-IZの面積が実質全体に広がった。 (c)体積:大脳実質及びCP, SP-IZの体積はCRLの3乗に比例した増加が見られた。 (d)左右差:CP及びSP-IZの厚さ、表面積、体積は左右同様の傾向が見られ有意差は見られなかった。

【結論】連続組織切片から大脳立体像を作成することで層構造の形成が開始される胚子期終期から胎児期初期における島皮質領域からのSP-IZの急速な成長変化を可視化し、定量的変化を明らかにした。

51. Terashima, M., Ishikawa A., Männer J., Yamada S.&Takakuwa T. (2021) Early development of the cortical layers in the human brain. Journal of Anatomy, 239, 1039–1049. https://doi.org/10.1111/joa.13488

二次口蓋癒合に伴う口鼻腔領域の形態変化:形態測定学的手法を用いた三次元解析 野原 葵

Dynamic change in oronasal region during secondary palate fusion: Three-dimensional analysis using morphometrics

【背景】口鼻腔領域は口腔、鼻腔と上顎、下顎、舌などの組織により構成される。口蓋は

Carnegie Stage(CS)17に発生し、口蓋が形成される時期に口鼻腔領域を形成する組織の長さや位置関係に著しい変化が生じることが知られているが三次元的な形態形成については詳細な解析がされていない。

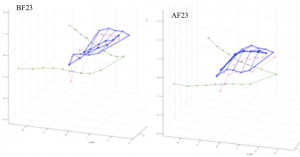

【対象と方法】京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター所有のヒト胚子、胎児期初期標本の立体情報計22例(位相CT;13例、MRI;9例)を対象とした。対象の内訳は、胚子標本がCS21~23の19個体、胎児期初期標本が頭殿長(CRL)=34~43.5mmの3個体であった。画像情報をもとに口鼻腔領域の立体像を作成し、1)口蓋癒合前後の形態変化の可視化、2)口鼻腔領域の定量的解析、3)プロクラステス変換と主成分分析を行った。

【結果】1) 口蓋癒合前後の形態変化の可視化:CRLの増加に伴い口蓋の癒合が進み口蓋の癒合点、口腔と鼻腔の接続点が後方に下がった。CS23で口蓋の形態が大きく変化した。舌とメッケル軟骨はCRLの増加に伴い前後方向に大きく伸び、形態変化も見られた。

2) 口鼻腔領域の定量的解析:口蓋癒合部分の長さ、口蓋全長、硬口蓋の長さはCRLと強い正の相関を示した(R2=0.82, 0.84, 0.79)。CS23で口蓋癒合率が30%から50%へ急激に増加した。メッケル軟骨の全長と翼突鈎間の距離、舌の奥行と幅はCRLと強い正の相関を示した(R2 = 0.92, 0.71,0.92,0.84)。舌の体積はCRL3と強い正の相関を示した(R2=0.92)。舌の高さは個体のばらつきが見られAF23では値の小さい個体も見られた。上顎に対する舌とメッケル軟骨の先端部分の位置は舌よりメッケル軟骨の成長が早かった。

3) プロクラステス変換と主成分分析:プロクラステス変換により口蓋癒合前後のshapeが明らかになった。口蓋は内側に変化し、上顎の上下方向の位置は変化しなかった。翼突鈎は

前方、内側への変化から内側のみの変化になった。メッケル軟骨は前方、内外側方向の変化を示し、shapeは湾曲から直線に変化した。舌は前方へ移動し、shapeが上方への湾曲から平坦へ変化した。鼻腔は後方、内側への移動が見られた。主成分分析より、第一主成分は、口蓋の癒合とそれに連動する動き、下顎組織の前方方向への成長、メッケル軟骨の直線化を示した。第二主成分は口蓋癒合前の口鼻腔領域後方の変化を示した。

【結論】CT、MRI画像を用いた口鼻腔領域の立体像により、口蓋癒合前後での形態変化を明確に示すことができた。また主成分分析により口蓋癒合に伴う口鼻腔領域のshapeに深い関係のある要素を抽出できた。本研究で得られた知見より、口蓋裂や口唇裂などの異常個体の解析、診断に応用できると考えられる。

57. Nohara A, Owaki N, Matsubayashi J, Katsube M, Imai H, Yoneyama A, Yamada S, Kanahashi T, Takakuwa T. Morphometric analysis of secondary palate development in human embryos. J Anatomy, 2022, in press

【背景】気管軟骨は気管を囲むU字型の軟骨であるが、胚子期・胎児期の形成過程について詳細は明らかではない。喉頭軟骨は発生過程について検討は進んでいるが、先行研究では、意見が分かれており明確な結論は出ていない。本研究では喉頭軟骨・気管軟骨の形態形成について、立体再構成像により明確化するとともにこれら軟骨の成長過程について、形態計測学的に検討した。

【対象と方法】京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター所有の正常ヒト胚子15個体(CS18-23)およびGöttingen大学(ドイツ)所有の正常ヒト胎児4個体(頭殿長35mm-45mm)、計19個体を対象とした。連続組織切片画像を用いて喉頭軟骨・気管軟骨と軟骨が囲む気道部分の立体再構成像を作成し、喉頭軟骨・気管軟骨について1)組織像の観察、2)立体像の形態観察、3)定量解析を行った。定量解析では軟骨の高さ・周囲長・被覆度、気管半径を計測した。

【結果】1)組織観察:前軟骨について、気管軟骨・輪状軟骨はCS19から、甲状軟骨・舌骨はCS18の時点で形成されていた。軟骨細胞間の基質について、気管軟骨・輪状軟骨・甲状軟骨はCS20から、舌骨はCS19から分泌された。

2)形態観察:気管軟骨はCS20で急速に前軟骨が形成され、それ以降の成長段階では気管・気管支を覆う範囲に顕著な個体差はみられなかった。輪状軟骨はCS21で急速に成長し成人とほぼ同様の形態となった。甲状軟骨は上角より正中へ伸長し、胎児期初期で左右の軟骨版が癒合した。舌骨は両端より伸長し、CS19において正中で癒合した。胎児期になると正中部付近が尾側にも拡大し、正中矢状断面で観察すると”くの字”の形態を示した。

3)定量解析:(a)高さ…気管軟骨について、総気管長に対する総軟骨長の割合はCS20以降のほぼ全ての個体で一定範囲内の値となった。輪状軟骨板と甲状軟骨板は、癒合する時期は異なるが高さは両者とも胚子期で急増し胎児期で横ばいとなった。

(b)気管半径…CS20-22においてCRLの増加に伴い緩やかに増加したが、CS23は前ステージと比較し著しく増加し、CRLとの相関もみられなかった。

(c)周囲長…気管軟骨と甲状軟骨に対し、輪状軟骨は著しい増加傾向を示した。

(d)被覆度…気管軟骨はCS22を境に著増し、成人とほぼ同程度の被覆度となった。

輪状軟骨はCS20、CS21で著しく増加し、CS21で成人と同じ360°まで被覆した。

甲状軟骨はCS22、CS23で著しく増加した。

【結論】喉頭軟骨・気管軟骨の初期分化段階であるCS18から胎児期初期のCRL45㎜の喉頭軟骨/気管軟骨/喉頭腔の立体再構成像を作成し、各軟骨の発生過程を組織学的、形態学的、形態計測学的に明らかにした。

54. Yamazaki Y, Kanahashi T, Yamada S, Männer J, Takakuwa T. Three-dimensional analysis of human laryngeal and tracheobronchial cartilages during the late embryonic and early fetal period. Cells Tissues Organs, 2021 in press